Conductas contraproducentes en el trabajo

Lo que sabotea desde adentro

Por Gonzalo Fuentes

En este artículo me propongo abordar un fenómeno frecuente en las organizaciones contemporáneas: las conductas contraproducentes en el trabajo, también conocidas como CWB por sus siglas en inglés (Counterproductive Work Behaviors).

Habitualmente quienes trabajamos con las personas en las organizaciones del Mundo del Trabajo, nos enfocamos en el estímulo de los comportamientos y conductas virtuosos, aquellos que cumplen con el cometido asignado a la labor o superan inclusive lo esperado de parte del empleado. Utilizamos para ello herramientas como la Evaluación, la Gestión del Reconocimiento, las Recompensas, entre otras que aparecen en cualquier departamento de RRHH, o P&C o Capital Humano. Pero pocas veces miramos la contraparte del comportamiento virtuoso, nos sorprenden las conductas negativas como exabruptos o en ocasiones como emergentes de un conflicto o, simplemente, como un problema que es denunciado por parte de otro integrante de la organización o un supervisor; sin embargo, no objetivamos este tipo de comportamientos, ni los prevemos ni los investigamos para trabajar sobre su prevención o su control. Son conductas altamente contraproducentes para la organización y muy “contagiosas” en entornos favorables.

En este artículo vamos a mirar de frente aquello que muchas veces queda silenciado: que no todos los problemas en el trabajo vienen de afuera, que no todas las personas actúan de buena fe, y que aún actuando de buena fe, se pueden generar daños profundos cuando las condiciones, emociones o interpretaciones no están bien alineadas con el entorno laboral.

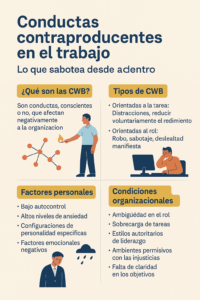

¿Qué son las CWB? (Counterproductive Work Behaviors)

Las conductas contraproducentes son aquellas acciones —conscientes o no— que afectan negativamente el desempeño de una organización. Estas conductas pueden presentarse de formas evidentes (como el sabotaje o el robo), pero también pueden manifestarse en pequeñas decisiones cotidianas que disminuyen la eficiencia, dañan el clima o erosionan la confianza dentro de un equipo. Lo complejo es que muchas veces estas conductas se realizan bajo un discurso de justicia personal o bajo la percepción de que “la empresa se lo merece”.

¿Por qué aparecen estas conductas?

No hay una única causa. Aparecen por múltiples factores: personales, emocionales, organizacionales y contextuales. Sin embargo, hay una constante: la percepción de injusticia. Las personas tienden a justificar comportamientos disfuncionales cuando sienten que están siendo maltratadas, ignoradas o injustamente evaluadas.

Dos dimensiones clave: rol y tarea

Para comprender cómo operan estas conductas, hay que distinguir dos dimensiones en cualquier puesto de trabajo:

- La tarea: lo que la persona debe hacer, su función técnica u operativa.

- El rol: lo que se espera de la persona en tanto miembro del colectivo de trabajo.

Las conductas contraproducentes pueden afectar tanto la tarea como el rol. Por eso hablamos de:

- CWB orientadas a la tarea: disminución voluntaria del rendimiento, sabotajes menores, demoras intencionales.

- CWB orientadas al rol: actos que apuntan a dañar el funcionamiento organizacional, como robos, filtración de información, incitación a conflictos, paralización de actividades o boicots abiertos.

El lado luminoso: las conductas de ciudadanía organizacional

Specter y Fox (2010) proponen pensar la contracara de las CWB en términos de comportamientos de ciudadanía organizacional. Son conductas voluntarias, no exigidas por el rol formal, que buscan mejorar el ambiente de trabajo, facilitar la tarea del otro, promover la cooperación o cuidar los recursos.

Son valiosas, pero muchas veces ridiculizadas cuando son objetivadas por parte de los trabajadores, en algunas culturas laborales se tiende a ver con sarcasmo o sospecha a quien “hace más de lo que le corresponde”.

Ejemplo 1: el gerente comercial que saboteaba sin saberlo

Uno de los casos más interesantes que trabajé fue el de un gerente comercial de una empresa industrial de la región. Su conflicto con la dirección había escalado a niveles tensos, aunque mantenía una fachada de compromiso. Cuando lo entrevistamos, nos dijo frases como:

“Prefiero que los vendedores usen algunas horas para buscar trabajo en otro lado antes que trabajar acá todo el día. Total, esta empresa no tiene futuro para ellos”.

Organizó las zonas de ventas en función de la comodidad de los vendedores, aunque sabía que eso reducía las ventas. Justificaba sus decisiones apelando al “derecho al desarrollo” de los trabajadores. Cuando lo confrontamos con los datos, dijo:

“Igual ganan plata… es como la gallina de los huevos de oro”.

El discurso era claro: él creía que estaba siendo justo. Pero su accionar estaba generando sabotaje interno, desmotivación y pérdida de rendimiento. Recién cuando trabajó con un miembro del directorio, logró reencauzar su perspectiva. Nunca reconoció explícitamente el error. Lo importante fue que cambió la conducta sin necesidad de humillarlo, algo clave en estos procesos.

El límite del cambio: antes de la humillación

Hay un concepto que es fundamental en la gestión del cambio en las organizaciones y en particular en las personas: el reconocimiento necesario para el cambio debe llegar hasta el punto anterior a la humillación. Lo plantea Dee Hock en su libro “El nacimiento de la Era Caórdica”, y es crucial. Si forzamos a una persona a admitir que estaba equivocada y que lo sabía, la bloqueamos, llega al punto de humillación. Lo que nos debe importar es que la conducta cambie, no obtener una confesión.

Veamos otro caso, un Investigador de alto nivel, enojado con su institución, comenzó a poner trabas ante cualquier tarea que le correspondiere, incumplía abiertamente el contrato de trabajo y las condiciones horarias mínimas. Cuando se propuso un cambio en la organización, en primera instancia él se negó. Tiempo después, cuando la organización empezó a funcionar de otra manera, se “apropió” del cambio y lo manifestó diciendo en una reunión en relación a uno de los puntos centrales que le presentara en nuestra primera conversación y ante el cuál se mostró escéptico y en desacuerdo:

“Esto lo propuse yo hace meses”.

Yo estuve en la reunión y sabía que no era cierto. Pero ¿qué sentido tenía desacreditarlo si estaba alineado con el nuevo rumbo? Lo reafirmé:

“Lo importante es que ahora estás participando y liderando este proceso”.

Y lo fue. Era más importante que lo encarnara a que admitiera su error.

Ejemplo 2: Tina, la saboteadora que se volvió referente

En la serie The Bear (FX, Disney+, 2022), nos encontramos con un restaurante en Chicago que es heredado por el protagonista, un joven Chef multipremiado y viene a ocupar el lugar de su hermano que ha muerto. Intenta generar un cambio profundo en la gestión del negocio y en el servicio a los clientes y encuentra un equipo de trabajo acostumbrado a hacer las cosas a su manera y que se resiste ante nuevas propuestas. Por ejemplo Tina es una trabajadora antigua de cocina que sabotea todo el tiempo: sube temperaturas, esconde ingredientes, desobedece órdenes. Todo en defensa del viejo orden, intentando retener al anterior dueño de alguna forma aunque haya fallecido. Poco a poco empieza a quedar aislada en relación a sus compañeros y y el nuevo equipo le da herramientas, le reconoce su trabajo y le permite desarrollarse, aspectos estos que no existían en el anterior liderazgo. Resultado: Tina cambia.

En la serie The Bear (FX, Disney+, 2022), nos encontramos con un restaurante en Chicago que es heredado por el protagonista, un joven Chef multipremiado y viene a ocupar el lugar de su hermano que ha muerto. Intenta generar un cambio profundo en la gestión del negocio y en el servicio a los clientes y encuentra un equipo de trabajo acostumbrado a hacer las cosas a su manera y que se resiste ante nuevas propuestas. Por ejemplo Tina es una trabajadora antigua de cocina que sabotea todo el tiempo: sube temperaturas, esconde ingredientes, desobedece órdenes. Todo en defensa del viejo orden, intentando retener al anterior dueño de alguna forma aunque haya fallecido. Poco a poco empieza a quedar aislada en relación a sus compañeros y y el nuevo equipo le da herramientas, le reconoce su trabajo y le permite desarrollarse, aspectos estos que no existían en el anterior liderazgo. Resultado: Tina cambia.

Llega a decir:

“Nunca trabajé tan bien como ahora. Mejoré un 300%”.

Esto es un buen ejemplo de que el reconocimiento sincero y una estructura clara pueden revertir incluso los sabotajes más persistentes.

Ejemplo 3: el gerente que fue procesado

En otro caso, un gerente comercial de una cadena de electrodomésticos terminó preso por maniobras dolosas con equipos celulares. Meses antes, yo había alertado al directorio sobre su discurso hostil y su accionar desleal. Tomando una expresión típica en Uruguay, no me dieron bolilla.

Me llamó el dueño de la empresa:

“Te quiero agradecer. No supe valorar tu advertencia a tiempo”.

Ese gerente había construido un pequeño feudo personal, con privilegios, viajes y un equipo selecto. Cuando las nuevas políticas de gerenciamiento lo pusieron en igualdad con otros gerentes, su poder simbólico se erosionó y empezó a actuar contra la organización.

Este es un caso claro de CWB consciente, sostenida por un discurso de “vengador moral” que en realidad encubría intereses personales.

Ejemplo 4: el operario de masas y el poder de un pequeño reconocimiento

En una planta industrial dedicada a la producción de alimentos, detectamos un fenómeno llamativo: la línea de producción de masas (para medialunas, bizcochos, etc.) estaba sistemáticamente retrasada respecto a otras líneas. La rotación era baja, la maquinaria era adecuada, no había conflictos abiertos. ¿Qué pasaba entonces?

El foco se puso sobre un operario que, sin faltar nunca, mantenía un ritmo lento y desganado, influenciando a todo el equipo. En una observación directa, notamos que realizaba las tareas mecánicamente, sin involucramiento, y que su actitud “tiraba abajo” la dinámica del grupo.

No había mala fe, pero sí un gesto persistente de retirada simbólica: el operario estaba presente, pero no disponible. Cuando se le preguntaba por mejoras, respondía con frases como:

“¿Para qué? Nadie valora esto. Lo mismo da si trabajás bien o mal”.

Era una típica expresión de apatía aprendida, producto de años de falta de reconocimiento y sentido. En lugar de confrontarlo, se ensayó una intervención simple, se iba a rotar la responsabilidad de la producción en la línea de trabajo: comenzamos con el operario apático y lo nombramos “operario de referencia” de esa línea por una semana, asignándole el rol de dar el visto bueno al lote final de producción.

La reacción fue sorprendente. No solo mejoró su rendimiento, sino que comenzó a proponer pequeñas mejoras al proceso que fueron tomadas en cuenta en casi todos los casos por la Ingeniera responsable de la Planta, se involucró activamente con los demás y hasta cambió su lenguaje corporal. Dijo en voz alta al realizar la evaluación de su semana:

“Nunca me había pasado que me pidan opinión sobre lo que hago”.

Ese reconocimiento simbólico —sin aumento de salario, sin premios materiales, sin grandes anuncios— fue suficiente para modificar una conducta instalada hacía años. El caso mostró que cuando una persona se siente parte, cambia su forma de estar, incluso en tareas repetitivas o invisibilizadas.

Este ejemplo condensa muchas de las variables que trabajamos al hablar de CWB: la importancia del reconocimiento, la percepción de justicia, el poder de una intervención no punitiva y el rol transformador del grupo.

Sabotajes pequeños, efectos grandes

Hay otras formas más sutiles de CWB: operarios que bajan la producción a propósito, empleados que sabotean entrevistas de nuevos colegas, técnico/as que se certifican como enfermas durante meses seguidos con justificativos dudosos y muchas veces en los momentos de mayor intensidad, trabajadores que encubren a otros, incluso cuando saben que eso daña al equipo.

Un caso que ilustra esto con claridad: una técnica en calidad en una industria de alimentos, dejó de trabajar tras un cambio de horario que tuvo que realizar la empresa. Resultado: se certificó durante un año y medio. Cuando indagamos, descubrimos que estaba estudiando y trabajando (en negro) en otro lado, al mismo tiempo que cobraba la cobertura social por enfermedad. La empresa no actuó a tiempo, y lo más grave fue que sus compañeros lo sabían y la encubrían. ¿Por qué? Porque compartían su percepción de injusticia. Esa percepción compartida generó una cultura de encubrimiento que es mucho más difícil de revertir.

¿Qué factores personales predisponen a las CWB?

- Bajo autocontrol: tendencia a actuar impulsivamente frente a la frustración.

- Ansiedad elevada: genera respuestas depresivas o agresivas frente a la presión.

- Configuraciones de personalidad: rasgos como hostilidad, necesidad de agradar, evitación del conflicto.

- Emociones negativas persistentes: enojo, tristeza, vergüenza o miedo sostenido.

¿Y qué condiciones organizacionales las alimentan?

- Ambigüedad en los roles.

- Sobrecarga de tareas sin compensación.

- Liderazgos autoritarios o negligentes.

- Ausencia de mecanismos de reconocimiento.

- Ambientes que naturalizan la injusticia.

La justicia organizacional —o su ausencia— aparece como un eje transversal en todos los casos que analizamos.

¿Cómo intervenir?

- Diagnóstico grupal, no individual. Se puede usar una escala adaptada como guía de observación y conversación. Lo importante es despersonalizar las preguntas y buscar patrones.

- Estudio profundo de datos. La productividad es un indicador de donde están presentes estas conductas, ya que la afectan directamente.

- Procesos de cambio con implicación real de las personas. El cambio no se impone: se construye.

- Evitar la exposición y la humillación. Si alguien cambia, no hace falta que lo diga en voz alta.

- Reforzar las conductas positivas. Un pequeño reconocimiento —como en el caso del operario de masas— puede modificar una conducta instalada durante años.

Las conductas contraproducentes están en todos los niveles, desde el operario que “frena” la línea hasta el gerente que “favorece” los intereses individuales de parte de su equipo. No siempre son conscientes. No siempre son malintencionadas. Pero siempre tienen consecuencias.

La tarea, entonces, es doble: detectar las CWB a tiempo y generar condiciones para que no aparezcan. Esto implica revisar prácticas, liderazgos, percepciones de justicia y estructuras de reconocimiento.

Y sobre todo, implica trabajar con personas, no con etiquetas.

En el siguiente articulo te presento la metodología para el diagnóstico e intervención en CWB.